2024.04.25

博士班國際研究交流蹲點-博士生:李翊駿 / 交流地點:日本

《研修目的》

隨著全球高齡化與失智症盛行率持續攀升,失智症已成為公共衛生與社會照護的重大挑戰。根據《Global Burden of Disease Study 2019》模型推估,2019 年全球失智症人口約為 5,740 萬

人,預計至 2050 年將增至 1 億 5,280 萬人,增幅達 166%(Nichols et al., 2022)。尤其在日本與台灣等快速高齡化國家,失智症人口的成長將對醫療與長期照護體系造成嚴峻壓力。如何透過

設計結合醫療的跨領域研究,改善高齡失智者的情緒與生活品質,儼然是研究的重要課題。因此基於此背景,本人將延續去年研究內容,持續與日本千葉大學前沿醫學工程中心(Center for

Frontier Medical Engineering, Chiba University) 進行交換研究計畫,研修目的如下:

(1) 深化博士研究:學生之博士研究主題以「懷舊互動設計」(Interactive ReminiscenceDesign, IRD)為基礎,結合千葉大學在醫學工程與家庭照護機器人領域的研究資源,進一步探討高齡失智者

情緒支持與互動設計之可能性。特別著重於結合生理訊號等資料分析演算法,建立跨學科的情緒評估框架,以驗證非藥物性介入的實效性。

(2) 跨領域合作與技術交流:千葉大學前沿醫學工程中心設有兩組研究團隊,其中學生所參與之團隊,主要專注於高齡照護科技的研究。透過參與該中心的合作研究,學生得以接觸家庭照護機器人設計

、雷達感測技術及相關智慧醫療系統設計等領域,進一步拓展在醫療工程與互動設計間的跨域研究視野。

(3) 實務觀察與研究:除了學術層面的學習,本次交換亦著重於日本高齡照護體系的現地考察,包括日間照護中心與機構式照護設施的參訪,藉以比較日本與台灣在失智症照護上的異同。

透過觀察與交流,累積相關田調經驗,並作為未來持續在高齡照護議題的參考。

1. 日本千葉大學前沿醫學工程中心簡介千葉大學前沿醫學工程中心以推動家庭照護技術與高齡失智研究為主,其研究特色在於將工程設計、醫學應用與社會實踐緊密結合。

該中心的研究團隊長期投入於基礎感測技術開發,並以智慧輔助機器人與高齡者照護系統為主要研究方向。

2. 交換學習的具體目標

(1) 深化研究:基於先前在國內已完成的研究基礎,學生去年曾於該研究中心駐點三個月,進行前期研究交流。返國後,除完成博士候選人口試外,亦依據口試委員所提出之建議,進

一步釐清研究問題並調整研究架構,並於上學期逐步完成實驗與研究數據之蒐集。在本次暑期正式進入千葉大學實驗室後,研究重點更聚焦於生理數據的分析與應用,特別著重於失智症

患者的情緒監測技術。同時,透過每週參與該研究中心定期舉辦的研究提報會議,學生得以深入理解不同研究團隊在感測技術與醫療實驗設計上的操作模式,並觀察其在研究推進過程中

可能面臨的問題與挑戰。這些經驗不僅拓展了學生對跨領域研究應用的視野,也啟發了未來在研究議題設定與方法設計上的更多可能性。

(2) 跨域合作:在交換研修期間,學生除持續推進個人研究與參與相關研究會議與課程之外,亦透過該研究中心指導教授的協助,加入其中兩個研究團隊的合作參與,其中一組更涉及

相關技術的開發工作。由於該研究中心多數研究生背景以醫學工程及理工領域為主,設計專業人員相對稀少,因此學生憑藉數位媒體設計的專業背景,提供研究團隊在互動介面設

計、實驗操作流程視覺化及使用者經驗優化等方面的協助與交流。此跨域參與不僅強化了該研究內容的實務應用面向,也使學生能在工程與設計兩個領域之間建立橋樑,進一步展

現跨領域合作在研究推進與成果應用上的加乘效益。

《研修心得》

本次為學生第二次赴日本千葉大學前沿醫學工程中心進行駐點研究。由於對該校與研究室環境已相當熟悉,因此抵達日本後隔日便能直接投入研究室的日常工作與研究計畫。相較於首次駐

點時多著重於研究環境的適應與前置準備,本次交流更聚焦於生理數據分析的演算法研究,以深化博士論文所涉及之「懷舊互動設計」對高齡失智者情緒支持的研究。

首先,在研究面向上,學生延續前期在雲林當地已完成的前置實驗,包括以1950 年代台灣廚房為場景的互動懷舊遊戲設計與初步測試,並收集到來自輕度失智或輕度認知障礙高齡者的生

理數據及逐字稿等觀察資料。在本次駐點期間,研究重點轉向生理數據分析方法的優化,特別是將心率變異性與皮膚電活動訊號進行特徵提取與降噪處理,並嘗試以線性混合效應模型進行不同

受測者比較分析,以提高數據解釋的準確性與統計信度。透過與該研究室在演算法的交流討論,在研究生取得新的進展,並有效找到方法,將其數據與質性觀察標記進行交叉驗證。

其次,本次自主研究期間,也花費相當多時間進行相關研究的理論深化。也因此進一步理解情緒模型與評估框架的應用,並透過日內瓦的情緒模型,重新檢視質性觀察與量化數據間的對應

性,更嘗試將情緒評估系統化。這樣的過程不僅逐步解決了自己在研究過程中所面臨的困境,也因為跨領域的研究合作,使得自己對於研究分析、方法或數據的解讀上,培養不同面向的思考。

期間學生除持續推進個人研究之外,亦積極參與該研究室兩個不同研究團隊的例會與討論。由於研究室多數成員以醫學工程與理工背景為主,因此學生主要憑藉數位媒體設計的專業,提供

在互動介面設計、研究流程視覺化及相關數位內容的實驗設計上提供協助。這種互補性的合作,促進了不同專業間的對話,也使研究成果能兼顧技術嚴謹性與設計實用性。此經驗不僅使學生在

博士論文的核心研究方法上更趨嚴謹,也拓展了對高齡失智照護議題的跨域視野。未來,學生將持續整合在日本所學之研究方法與田野觀察,並期望能在學術與實務應用兩方面,為高齡失智照

護提供更具創新與可行性的解決方案。

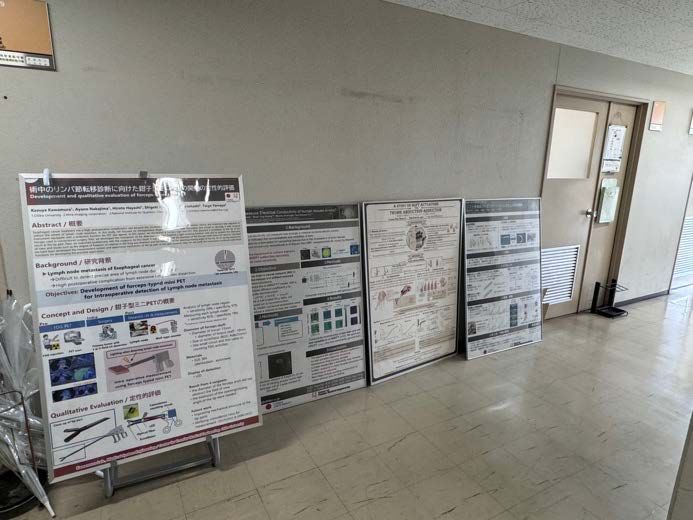

相關照片:

Back +

隨著全球高齡化與失智症盛行率持續攀升,失智症已成為公共衛生與社會照護的重大挑戰。根據《Global Burden of Disease Study 2019》模型推估,2019 年全球失智症人口約為 5,740 萬

人,預計至 2050 年將增至 1 億 5,280 萬人,增幅達 166%(Nichols et al., 2022)。尤其在日本與台灣等快速高齡化國家,失智症人口的成長將對醫療與長期照護體系造成嚴峻壓力。如何透過

設計結合醫療的跨領域研究,改善高齡失智者的情緒與生活品質,儼然是研究的重要課題。因此基於此背景,本人將延續去年研究內容,持續與日本千葉大學前沿醫學工程中心(Center for

Frontier Medical Engineering, Chiba University) 進行交換研究計畫,研修目的如下:

(1) 深化博士研究:學生之博士研究主題以「懷舊互動設計」(Interactive ReminiscenceDesign, IRD)為基礎,結合千葉大學在醫學工程與家庭照護機器人領域的研究資源,進一步探討高齡失智者

情緒支持與互動設計之可能性。特別著重於結合生理訊號等資料分析演算法,建立跨學科的情緒評估框架,以驗證非藥物性介入的實效性。

(2) 跨領域合作與技術交流:千葉大學前沿醫學工程中心設有兩組研究團隊,其中學生所參與之團隊,主要專注於高齡照護科技的研究。透過參與該中心的合作研究,學生得以接觸家庭照護機器人設計

、雷達感測技術及相關智慧醫療系統設計等領域,進一步拓展在醫療工程與互動設計間的跨域研究視野。

(3) 實務觀察與研究:除了學術層面的學習,本次交換亦著重於日本高齡照護體系的現地考察,包括日間照護中心與機構式照護設施的參訪,藉以比較日本與台灣在失智症照護上的異同。

透過觀察與交流,累積相關田調經驗,並作為未來持續在高齡照護議題的參考。

1. 日本千葉大學前沿醫學工程中心簡介千葉大學前沿醫學工程中心以推動家庭照護技術與高齡失智研究為主,其研究特色在於將工程設計、醫學應用與社會實踐緊密結合。

該中心的研究團隊長期投入於基礎感測技術開發,並以智慧輔助機器人與高齡者照護系統為主要研究方向。

2. 交換學習的具體目標

(1) 深化研究:基於先前在國內已完成的研究基礎,學生去年曾於該研究中心駐點三個月,進行前期研究交流。返國後,除完成博士候選人口試外,亦依據口試委員所提出之建議,進

一步釐清研究問題並調整研究架構,並於上學期逐步完成實驗與研究數據之蒐集。在本次暑期正式進入千葉大學實驗室後,研究重點更聚焦於生理數據的分析與應用,特別著重於失智症

患者的情緒監測技術。同時,透過每週參與該研究中心定期舉辦的研究提報會議,學生得以深入理解不同研究團隊在感測技術與醫療實驗設計上的操作模式,並觀察其在研究推進過程中

可能面臨的問題與挑戰。這些經驗不僅拓展了學生對跨領域研究應用的視野,也啟發了未來在研究議題設定與方法設計上的更多可能性。

(2) 跨域合作:在交換研修期間,學生除持續推進個人研究與參與相關研究會議與課程之外,亦透過該研究中心指導教授的協助,加入其中兩個研究團隊的合作參與,其中一組更涉及

相關技術的開發工作。由於該研究中心多數研究生背景以醫學工程及理工領域為主,設計專業人員相對稀少,因此學生憑藉數位媒體設計的專業背景,提供研究團隊在互動介面設

計、實驗操作流程視覺化及使用者經驗優化等方面的協助與交流。此跨域參與不僅強化了該研究內容的實務應用面向,也使學生能在工程與設計兩個領域之間建立橋樑,進一步展

現跨領域合作在研究推進與成果應用上的加乘效益。

《研修心得》

本次為學生第二次赴日本千葉大學前沿醫學工程中心進行駐點研究。由於對該校與研究室環境已相當熟悉,因此抵達日本後隔日便能直接投入研究室的日常工作與研究計畫。相較於首次駐

點時多著重於研究環境的適應與前置準備,本次交流更聚焦於生理數據分析的演算法研究,以深化博士論文所涉及之「懷舊互動設計」對高齡失智者情緒支持的研究。

首先,在研究面向上,學生延續前期在雲林當地已完成的前置實驗,包括以1950 年代台灣廚房為場景的互動懷舊遊戲設計與初步測試,並收集到來自輕度失智或輕度認知障礙高齡者的生

理數據及逐字稿等觀察資料。在本次駐點期間,研究重點轉向生理數據分析方法的優化,特別是將心率變異性與皮膚電活動訊號進行特徵提取與降噪處理,並嘗試以線性混合效應模型進行不同

受測者比較分析,以提高數據解釋的準確性與統計信度。透過與該研究室在演算法的交流討論,在研究生取得新的進展,並有效找到方法,將其數據與質性觀察標記進行交叉驗證。

其次,本次自主研究期間,也花費相當多時間進行相關研究的理論深化。也因此進一步理解情緒模型與評估框架的應用,並透過日內瓦的情緒模型,重新檢視質性觀察與量化數據間的對應

性,更嘗試將情緒評估系統化。這樣的過程不僅逐步解決了自己在研究過程中所面臨的困境,也因為跨領域的研究合作,使得自己對於研究分析、方法或數據的解讀上,培養不同面向的思考。

期間學生除持續推進個人研究之外,亦積極參與該研究室兩個不同研究團隊的例會與討論。由於研究室多數成員以醫學工程與理工背景為主,因此學生主要憑藉數位媒體設計的專業,提供

在互動介面設計、研究流程視覺化及相關數位內容的實驗設計上提供協助。這種互補性的合作,促進了不同專業間的對話,也使研究成果能兼顧技術嚴謹性與設計實用性。此經驗不僅使學生在

博士論文的核心研究方法上更趨嚴謹,也拓展了對高齡失智照護議題的跨域視野。未來,學生將持續整合在日本所學之研究方法與田野觀察,並期望能在學術與實務應用兩方面,為高齡失智照

護提供更具創新與可行性的解決方案。

相關照片: